- これから小学校でプログラミングの授業が始まるから体験させておきたい

- AIやコンピュータ時代に備えて子供にプログラミングを覚えさせたい

- 子供が興味を持っているのでおすすめの入門教材を探している

このような親御さんへ、小学生のお子さんが楽しく簡単にプログラミングが学べるおすすめの教材を紹介します。

我が家の娘は小学3年生でパソコン知識もなし、親である私もプログラミング知識ゼロで始めましたが、楽しく学べているので参考になれば幸いです。

読みたい所をクリック

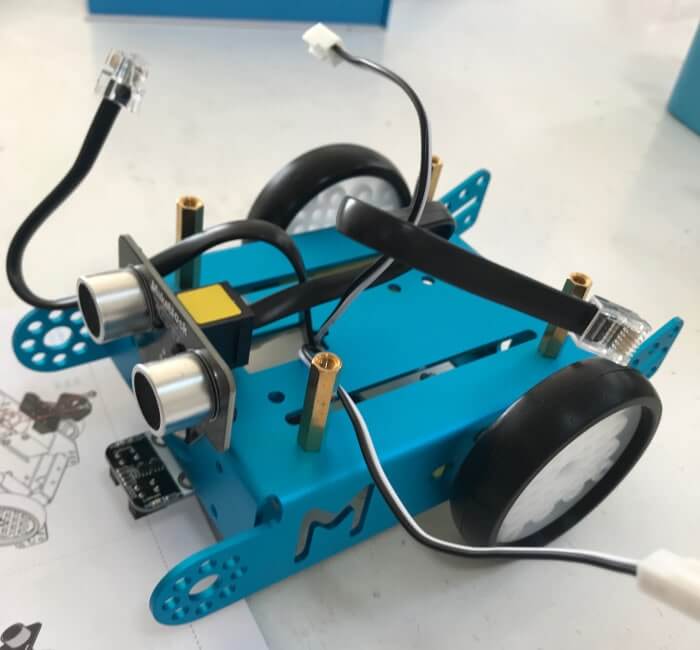

プログラミングもSTEM教育も学べるロボット「mBot」

私が小学生の娘に購入したのは、プログラミングロボット「mBot」です。

いろいろな参考書やコード、言語を無料で学べるサイト、アプリなんかもありますが、このロボットを選んだ理由は2つ。

- プログラミングは楽しいと思ってもらいたかったから

- STEM教育になるから

mBotの特徴や詳細はこの動画を見てもらったほうが早いのでぜひご覧ください。

まずは子供にプログラミングは楽しいと思ってもらうことが大切

私は小学生の娘に将来プログラマーやエンジニアになって欲しいとは思っていません。

ただ小学校でもプログラミングの授業が始まるので体験させておきたい、興味を持てば将来の仕事への選択肢の1つになれば良い、という意味で教材を買いました。

それでプログラミングを体験させるにあたって、RubyやPython、PHPなど言語がどうとかよりも、まずは興味を持って楽しいと思ってもらうことの方が大切だと思うんです。

プログラミングに関わらず、算数や英語を勉強するのに塾に行かせたり、ピアノやサッカーなどの習い事をさせる場合、まずは子供が自分の意思でやりたいと思うことが大切じゃないですか。

だって子供がやりたくもないことを親が無理やりさせても身に付きませんからね。

勉強嫌いな子供が親に「勉強しろ」って言われて、楽しんでやると思いますか?

やらないですよね。

頭ごなしに「やれ」って言うよりも、いかに楽しく興味を持って自ら勉強に取り組むようにさせるかが重要です。

うちの小学生の娘はパソコンの知識はほとんどないレベル(iPadやスマホでゲームをするくらい)なので、いきなり難しいことが書かれた参考書を買ってきても読まないでしょう。

それで面倒くさい、難しいと思ったらもうやらないはず。

だから、まずはプログラミング未経験の小学生でも楽しんで学べる教材はないか探した結果、おもちゃ感覚でプログラミングを学べるmBotというロボットを買ったんです。

子供におすすめ!簡単にプログラミングに触れることができるmBotの特徴

ではmBotの何がおすすめなのか、実際に購入してやってみた感想を紹介します。

自分で組み立てたロボットを動かせるので実感や達成感が味わえる

パソコンやアプリでキャラクターを動かす教材もありますが、それだけだとプログラミングしたという実感が沸きにくいんですよね。画面の中だけなので。

でもmBotはドライバーを使ってネジを締めたり、bluetooth基盤を取り付けたり、LANケーブルをさしたり、自分で組み立てていきます。

コンピューターのスクリーン上だけで完結するのではなく、実際に自分が組み立てたロボットが動くので、興味を持ってもらうきっかけとしてはすごくいいんですよ。

ちなみに娘は小学3年生で工作もほとんどしたことがありませんが、ほとんど一人で1時間ほどで組み立て終わりました。

おもちゃ遊び感覚で学べる

小学校高学年だとまだ集中力はあるでしょうが、低学年、未就学児だと飽きやすいのでなるべく楽しく飽きのこない教材が良いんですよね。

その点、mBotはおもちゃのプラモデルを作る感覚でロボットを組み立てていくので、遊びながら学ぶことができます。

目の前に障害物があったらぶつからないように方向転換するのですが、目のセンサーはルンバと動きが同じと気が付いたり、取り付けたモーターでタイヤを回しているとか、子どもなりに気づきがありました。

またLEDが光ったり電子音と鳴らしたりもできるので、ほんと遊び感覚で学ぶことができます。

親のプログラミング入門にもなる

親である私もプログラミングは未経験、全くの素人なので、子どもと一緒に学べるという点はメリットだと感じています。

まずは親が参考書を読んで理解してから子供に教えるみたいなことはせずに、一緒に組み立てからプログラミングまで同時にやっていけるので、未経験の親にとってもおすすめの教材です。

このようなところが、mBotを小さな子供や小学生のプログラミング入門の教材としておすすめしたい点です。

Amazonでの口コミや感想も紹介

中身は結構本格的で、簡単組み立てで15分程度で組立て可能と書いてありますが、わたしは45分位掛かりました(苦笑)

ブロック分けされたパーツをネジ止めしていくのですが、感覚的にはレゴを組み立てる作業に似た楽しさかな?

組み立て後、付属する紙の模様に沿って走る姿を見たら、それだけで「おー!」とちょっと感動します(笑)

PCやスマホにアプリをダウンロードして、動作をプログラミングも可能。

iPhoneにダウンロードしたアプリでラジコンの様にコントロールして遊びましたが、レスポンスも良くキビキビと走り楽しいです。

プログラミングですが、スクラッチを触った経験がある子なら比較的とっつきやすいかと。

初めてプログラミングする子はじっくり取り組むと良いかと。

子供向けのプログラム入門グッズとしてはとても良いものでした。

親子・夫婦・保護者と先生のコミュニケーション実態調査では多忙なお父さんは、子供とあまり話せていない!

子供と「話す時間が足りない」と感じているお父さん、8割弱いるそうです。

我が家では小さいころから私が絵本の読み聞かせをすることので子供との距離を縮める努力しています。

そろそろ上の子は絵本も卒業の年頃で、近年は小学校でパソコンを使った授業も増えてきました。

2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されるという動きもあり、今後はますます重要な教科となっていくことが予想されます。

しかしパソコン授業がなかった親世代にとっては未知の領域。

子供と接する時間が少なくなりがちな父親が一緒にロボット工作することでモノづくりを学ばせたい、科学と数学に興味をもってくれれば将来のためにもなり、子供との距離を縮めるチャンスになります。

子供の成長を知るためにはとても良い商品です。

親子で楽しくプログラミングを学ぼう

mBotは難しいコードを覚えたり、プログラミングを叩き込むような教材ではありません。

子供と一緒にプログラミングを楽しみ興味を持ってもらうきっかけとして、とても優れている教材だと思います。

プログラミングが初めてで入門として教材を探しているのなら本当におすすめなので、ぜひ子供と一緒に楽しんでみてください。

もし子供が興味を持ち、もっと難しいこともしたくなったら、mBotは機能を拡張していけるのでその点もおすすめです。

それとmBotを動かすためには、単三電池4本か充電池バッテリーが必要です。付属していないので別途購入しなければなりません。その点だけご注意を。

私はそれを知らなくて電気屋さんに買いに行きました。

パソコンを使ってmBotをプログラミングする場合、マニュアルがない(英語ならある)ので、別途こちらの参考書も合わせて購入しておくことをおすすめします。

mBotの組み立てからパソコン(Windows、Mac)との接続、プログラミングのやり方など詳細に載っているので、スムーズに勉強できます。